(Ein Artikel aus der FAZ von 2004, den ich hier mal ablege, damit er mir zukünftig immer zur Verfügung steht. Toller Artikel.)

Wem die Jugend eine Marter ist, dem ist das Alter eine Erlösung: Popsänger Morrissey, früher Chef der Smiths und einer der „Greatest Artists of All Time“, ist wieder da. Und besser denn je.

Es war fast schon alles aus, vor zwei Jahren, als das Unglück geschah. Vielleicht waren wieder einmal die achtziger Jahre schuld, die schon damals begonnen hatten, zurückzukehren, die erwachsen geworden waren und selbstgefällig; vielleicht war es aber auch das angebrochene Jahrtausend, das seinen Sound noch nicht gefunden hatte, und als es so herumsuchte in den Songbooks der Popgeschichte, fiel ihm jenes eher kurze Kapitel wieder ein, in dem schon alles gestanden hatte, über Perspektivlosigkeit und Depression, über Langeweile und Einsamkeit. Die Band also, die vor knapp zwanzig Jahren so etwas wie den Glamour der Innerlichkeit erfunden hatte, sie stand auf einmal dort, wo sie nie hingehörte: ganz oben. Die Leser des „New Musical Express“ hatten „The Smiths“ zu den „Greatest Artists of All Time“ gewählt. Aus dem Nichts. Gerade einmal vier Jahre hatte die Band existiert, und „Smiths“-Sänger Morrissey hatte seit fünf Jahren kein Solo-Album mehr veröffentlicht. Doch der phänomenale Triumph war vor allem Ausdruck der Enttäuschung: ein Nachruf, der wehmütig akzeptierte, daß die Zeit der größten Band aller Zeiten vorbei war und daß es Morrissey alleine niemals schaffen würde, sein eigenes Werk zu beerben. „The Smiths“ waren im Olymp angekommen, und weil „The Smiths“ immer eher ein Teil von Morrissey waren als umgekehrt, mußte man sich fragen, wohin sein eigener Weg von dort aus nun führen würde. Es war eine ganz neue Form der Einsamkeit, dort oben an der Spitze der Liste.

Nach sieben Jahren veröffentlicht Morrissey jetzt wieder ein neues Album, und daß er seine eigene Historisierung dabei geflissentlich ignoriert, zeigt nicht nur das Schulterzucken, mit dem er die aktuelle Wertschätzung seines Jugendwerks hinnimmt. Denn während die Leserschaft des „NME“ sich noch immer überwältigt ein „vor den Beatles“ zuraunt, kommentiert Morrissey nur: „Ich konnte nicht glauben, daß wir gegen Abba gewonnen haben.“

„You are the Quarry“ heißt die Platte, mit der er sich nun zurückmeldet, und wer die zwölf Songs ein paar Mal hört, kann kaum noch sagen, ob sie nun alle Erwartungen erfüllen, die sich in den vergangenen zehn Jahren angestaut haben, zählt man die eher unauffälligen Zwischenmeldungen „Maladjusted“ (1997) und „Southpaw Grammar“ (1995) zur Wartezeit dazu. Vielmehr kommt es einem vor, als sei Morrissey nie weg gewesen, was sicher ein gutes Zeichen ist.

Sie sind fast alle wieder da, die Motive aus dem Morrissey-Universum, die Haßliebe zu England („Irish Blood, English Heart“), die Lebenslügen klassischer Beziehungen („All the Lazy Dykes“) und vor allem die Unmöglichkeit, geliebt zu werden („The World Is Full of Crashing Bores“, „How Could Anybody Possibly Know How I Feel“, „I Have Forgiven Jesus“). Aber trotz allem ist das Album kein Ticket in die Vergangenheit, was nicht nur der ungewöhnlich fröhlichen Instrumentierung zu verdanken ist, sondern in erster Linie dem Auftreten des mittlerweile 44jährigen. Weltschmerz, Ennui und Außenseitertum: Das sind zwar noch immer Morrisseys zentrale Themen. Die Unsicherheit jedoch, die immer ihr Begleiter war, ist einer erstaunlichen Souveränität gewichen.

Es ist nicht der larmoyante Jüngling, „sixteen, clumsy and shy“, der hier spricht, schon gar nicht im kraftvollen Refrain der ersten Single: „Irish Blood, English Heart, This I’m made of / There is no one on earth, I’m afraid of“. Der neue Morrissey, das ist vielleicht die beste Nachricht, hat sich weder verraten noch neu erfunden — aber er hat sich ein paar Anzüge gekauft und eine Maschinenpistole, und er trägt beides, als wären es schon immer die respektfordernden Insignien der Mißverstandenen gewesen, die Symbole seines Familienwappens. Morrisseys Posen, die schon immer der stilsichere Ausdruck einer Haltung waren, sie haben sich kaum verändert; aber heute stehen sie ihm besser als je zuvor.

Der schöne Liebestod: Verpaßt

Daß es ausgerechnet der Schutzheilige der Adoleszenz ist, der seinen berufsjugendlichen Altersgenossen vormacht, wie man in Würde altert, das ist die wahre Sensation, die Offenbarung des neuen Morrissey. Das Altern nämlich, so schien es, war für ihn so wenig vorgesehen wie für Dorian Gray, und es galt als wahrscheinlicher, daß seine Todessehnsucht eines Tages tatsächlich zu einem lyrischen Ende wie jenem aus den grandiosesten aller „Smiths“-Zeilen führen würde: „And if a double-decker bus / Crashes into us / To die by your side / Is such a heavenly way to die / And if a ten-ton truck / Kills the both of us / To die by your side / Well, the pleasure — the privilege is mine“. Sich Morrissey als einen Mitvierziger mit grauen Schläfen vorzustellen — das wäre einem nicht in den unruhigsten Träumen eingefallen. Wer dagegen schon damals seine Weinerlichkeit und Zerbrechlichkeit prätentiös bis unerträglich fand, der konnte das Schlimmste für die Jahre befürchten, in denen seine Jugend nicht mehr als Entschuldigung dafür herhalten würde.

Das Ende dieser Jugend aber — es mündete weder in den Selbstmord noch in die Lächerlichkeit, und man weiß gar nicht genau, wofür man dankbarer sein muß. Es ist ein Segen, daß Morrissey sein Selbstmitleid mittlerweile ein wenig sparsamer dosiert; daß sich aber seine Verzweiflung in einen gesunden Zynismus verwandelt hat und seine Unsicherheit in Souveränität: das bedeutet viel, viel mehr. Es beinhaltet ein Versprechen, das in der Geschichte des Pop noch nie so deutlich formuliert worden ist: Das Leben wird besser, wenn man älter wird. Schon damals, gewissermaßen aus Sicht des Betroffenen, wollte Morrissey seine Jugend am liebsten eintauschen wie ein unbrauchbares Geschenk; die Leidenschaft aber, mit der er sie verachtete, schien immer das Gegenteil zu behaupten. Tausende schwermütiger Jungs fühlten sich verstanden, aber Millionen von 40jährigen hätten sofort mit ihm getauscht. Wenn aber auch ein gereifter Morrissey der Jugend nicht nachweint, und dabei so gut aussieht wie nie zuvor, dann gibt es plötzlich eine Alternative zum bisher scheinbar einzigen Rollenmodell für Pop-Musiker jenseits der Vierzig, dem Rock-Opa, der sich noch in seinen Rollstuhl „I wanna die before I get old“ gravieren läßt.

Wie er einst die Jugend als Marter zelebrierte, feiert er heute das Alter als Erlösung. Mag sein, daß etwa Bryan Ferry oder David Bowie auf ihre Art schon angedeutet haben, daß es Wege gibt, Bewunderung in Respekt zu verwandeln. Aber Morrissey, der vermutlich schon mit vierzehn seine erste Midlife-crisis hatte, ist der erste, der als Elder Statesman des Pop zu sich selbst kommt, ohne Bruch, ohne neues Image. Und wenn sich auch auf der neuen Platte die wehmütigen Töne nicht überhören lassen, dann liegt das daran, daß Morrissey wie kein anderer weiß, daß das Leiden an der Welt eine viel zu ernste Sache ist, um sie der Jugend zu überlassen.

Das wahre England: In Kalifornien

Vielleicht war es gerade die lange Pause, die seinen Fans ersparte, ihrem Helden in den kritischen Momenten des Alterns zuzuschauen. Der Anfang vom Ende schien gekommen, als Morrissey vor sechs Jahren England verließ, um sein neues Heim in L.A., unweit des Sunset Boulevards zu beziehen. Die Sonne Kaliforniens, so war zu befürchten, würde dem „Pope of the Mope“, dem Papst der Trübsal, früher oder später die Melancholie aus dem Herzen brennen. Aber wer sah, wie Morrissey in seiner kleinen Villa lebte wie vor ihm Clark Gables Frau Carole Lombard, für die sie einst gebaut worden war, der ahnte schon, daß es weder die viktorianische Enge war, die ihn von der sogenannten Insel vertrieben hatte, noch die Leichtigkeit des amerikanischen Westens, die ihn in irgendeiner Weise angezogen hatte. Es dürfte kaum einen britischeren Ort geben, als das Innere dieses exotischen Anwesens mit seinen Polstersesseln und Putten, und wenn gelegentlich Nachbarin Nancy Sinatra zum Tee kommt, parliert man über die Queen, wie zu erfahren war. Sein neues, selbstgewähltes Exil hat nichts mit einer Flucht in die Normalität zu tun, im Gegenteil: Es erhöht nur die Fallhöhe für seine Verschrobenheit. Je heller die Welt um ihn herum strahlt, desto anspruchsvoller ist es, der Außenseiter zu sein. „America Is Not the World“ heißt das erste Stück des neuen Albums: Auch so ein Song über eine unmögliche Liebe, die mit vielen Versprechungen anfängt und in Besitzansprüchen und Zurückweisungen endet. Überhaupt kann man am Verhältnis Morrisseys zu seiner neuen Heimat die Frage der Einstellung zu seiner alten ganz gut ablesen, die für manche noch immer mindestens so klärungsbedürftig ist wie die seiner sexuellen Vorlieben. Seit er 1992 im Londoner Finsbury Park im Vorprogramm von Madness aufgetreten war und den zum Teil notorisch rechtsradikalen Fans der Ska-Band, in den Union Jack gehüllt, „English for the English“ entgegensang, machte die britische Musikpresse, allen voran der „NME“, Front gegen den Sohn irisch-katholischer Eltern. In „Irish Blood, English Heart“ nun beweist Morrissey seinen Nationalismus vor allem dadurch, daß er von Oliver Cromwell bis zu den Tories gegen die gesamte Bandbreite britischer Geisteshaltungen wettert und von einer Zeit träumt, in der man zu seiner Flagge stehen kann, ohne sich dafür zu schämen.

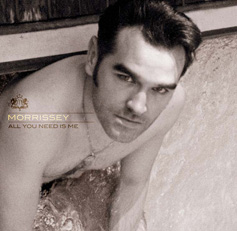

Im Spiegel immer noch: Der Schönste. Ich

Dieser Wunsch, eine fast deutsche Sehnsucht nach einem unverkrampften Nationalismus, dürfte die seltsame Debatte wieder anheizen. Es ist natürlich absurd, Morrissey für einen Rassisten zu halten, und wer daran zweifelt, sollte sich, bevor er sich in endlose Diskussionen stürzt, ganz einfach ein paar alte Porträts des Künstlers als jungen Mann anschauen. Sie machen nämlich sehr schnell klar, daß die Romantisierung des Eigenen keinem Haß auf das andere entspringt, sondern einer Liebe zu sich selbst. Es hat schon seinen Grund, daß bei Konzerten Morrisseys bis heute Narzissen auf die Bühne geworfen werden.

Die homosexuelle Komponente, die man ihm oft unterstellte, als wäre dies eine plausible Antwort auf sein öffentlich zelebriertes Zölibat, hatte immer vor allem mit dieser Selbstliebe zu tun. Ja, es sind vor allem Männer, die ihn lieben, die zu ihm auf die Bühne steigen, die ihn anfassen wollen, als könnte seine Berührung ihre Einsamkeit heilen — aber es waren heterosexuelle Männer. Denn es war nie der Haß auf die Frauen, den Morrissey vermittelte, sondern die Enttäuschung über all die Regeln und Codes, die man beherrschen muß, um lieben zu dürfen, über die albernen Rituale des Kennenlernens, die Spiele und die Rollen und die Masken. Wenn Morrissey in den Spiegel schaut, was er, nach allem, was man weiß, gerne und ausgiebig tut, dann sieht er keine Masken. Es ist ein Trick, und vielleicht ist er ganz einfach: Man guckt so lange, bis einem gefällt, was man sieht, und wer am längsten dafür braucht, hat gewonnen. Gegen die Häßlichkeit der Welt zumindest gibt es kein besseres Mittel als die eigene Eitelkeit.

Harald Staun